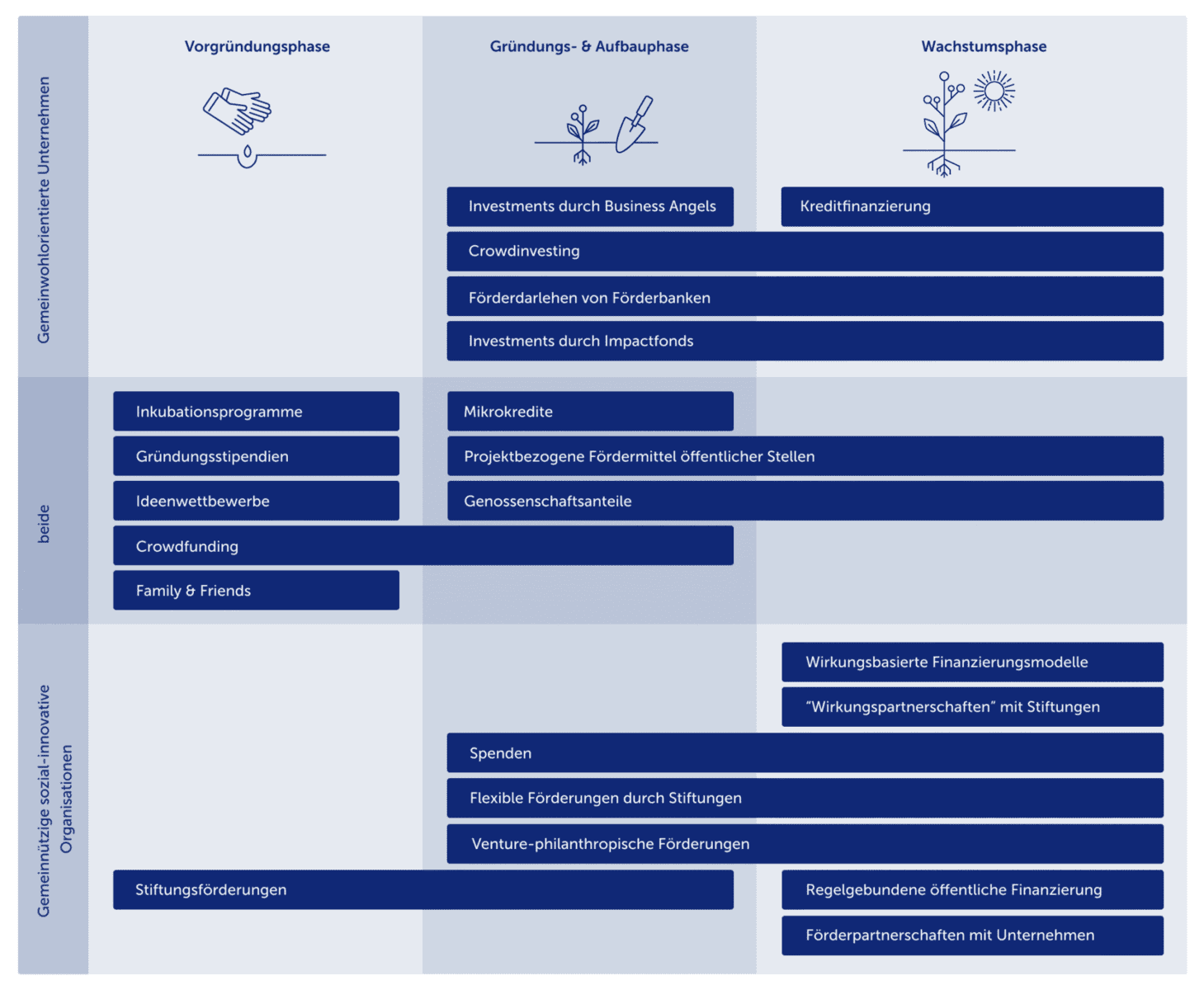

Die Finanzierungslandschaft für SIGUs im Überblick

Wer Soziale Innovationen voranbringen will, braucht passende Finanzierung. Diese Übersicht zeigt, welche Angebote in den verschiedenen Entwicklungsphasen von SIGUs üblich sind – und bietet Sozialinnovator:innen wie Finanzierenden eine praxisnahe Orientierung.

Finanzierung passend zu jeder Phase

Von der Idee bis zur Verankerung durchlaufen Soziale Innovationen Phasen mit unterschiedlichen Finanzierungsbedarfen. Die Übersicht zeigt, welche Förder- und Finanzierungsoptionen je Reifegrad und Ausrichtung passen, ob gemeinnützig oder gemeinwohlorientiert. Mehr zu den einzelnen Formaten finden Sie unten. Dort lassen sich die Bereiche aufklappen und anhand von Praxisbeispielen einschätzen, wie und für wen sie funktionieren.

Definitionen

Definitionen von Gemeinwohlorientierten Unternehmen und gemeinnützigen sozial-innovativen Organisationen

Was Gemeinwohlorientierte Unternehmen ausmacht:

- Gesellschaftlicher Mehrwert trifft wirtschaftliche Nachhaltigkeit: Mit ihren unternehmerischen Tätigkeiten verbinden sie gesellschaftliche Wirkung mit tragfähigen Geschäftsmodellen.

- Innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen: Sie sind häufig Treiber von Sozialen Innovationen und finanzieren sich dabei primär durch Markteinnahmen.

- Reinvestition von Gewinnen: Ein erheblicher Teil der Überschüsse wird für die Erreichung der gemeinwohlorientierten Ziele reinvestiert.

Was gemeinnützige sozial-innovative Organisationen ausmacht:

- Gesellschaftliche Lösungen im Fokus:

Sie entwickeln neue Ansätze zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen oft in Bereichen ohne funktionierenden Markt. Ihre Wirkung steht über wirtschaftlicher Rentabilität.

- Gemeinwohlbasierte Finanzierung:

Ihre Arbeit wird in der Regel durch öffentliche Fördermittel, Spenden oder projektbezogene Zuwendungen ermöglicht und zum Teil ergänzt durch Einnahmen aus dem Zweckbetrieb.

- Verankert in der Zivilgesellschaft:

Viele dieser Organisationen entstehen aus bürgerschaftlichem Engagement oder im Umfeld öffentlicher Träger. Ihr Ziel ist es, größtmögliche gesellschaftliche Wirkung zu stiften.

Vorgründungsphase

In dieser frühen Phase wird die Soziale Innovation konzipiert und im kleinen Rahmen erprobt. Ein kleines Gründungsteam arbeitet meist ehrenamtlich oder nebenberuflich mit minimalen Ressourcen an der Validierung der Wirkungshypothesen. Erste Rückmeldungen von Nutzer:innen und Stakeholdern werden eingeholt, erste Partnerschaften aufgebaut.

Finanzierungsbedarf ist überschaubar zwischen 5.000 – 50.000 Euro, oft durch eigene Mittel und kleine Anschubfinanzierungen gedeckt.

Gründungs- und Aufbauphase

Das validierte Konzept wird systematisch umgesetzt. Die Organisation wird gegründet, erste Mitarbeitende eingestellt, Strukturen und Prozesse etabliert. In dieser Phase ist ein Vollzeit-Engagement der Gründer:innen in der Regel erforderlich, um den Aufbau zu stemmen.

Der Finanzierungsbedarf liegt bei 50.000 – 500.000 Euro, häufig über Gründungsstipendien, öffentliche Programme oder erste Impact-Investments.

Wachstumsphase

Das bewährte Modell wird skaliert und die Organisation professionalisiert. Das Gründungsteam übernimmt Vollzeitrollen mit klarer Führungsverantwortung und steuert ein wachsendes Team. Gleichzeitig wird die Wirkungsmessung vertieft und komplexe Stakeholderbeziehungen werden gemanagt. Der Finanzierungsbedarf beläuft sich auf > 500.000 Euro, über Kreditfinanzierungen, Impact-Fonds und kombinierte Finanzierungsmodelle.

Erfahren Sie hier, was die Förderansätze in den jeweiligen Phasen ausmacht. Praxisbeispiele zeigen, wie die Ansätze bereits erfolgreich angewendet werden

Infos aufklappen

Gemeinwohlorientierte Unternehmen

Vorgründungsphase

Gründer:innenstipendium

Ein Gründer:innenstipendium ist eine finanzielle Förderung, die Gründer:innen in der Vorgründungsphase ihres Startups hilft, ihre Geschäftsidee weiterzuentwickeln und erste Schritte zur Umsetzung zu gehen.

Bekannte Beispiele sind das EXIST-Gründungsstipendium des Bundes und das NRW-Gründerstipendium auf Landesebene.

Crowdfunding

Crowdfunding passt besonders gut zu sozial-ökologischen Gründungen: Es ermöglicht nicht nur die Finanzierung erster Umsetzungsschritte, sondern schafft gleichzeitig Sichtbarkeit, aktiviert Unterstützer:innen und macht gesellschaftliches Engagement erlebbar. Durch den offenen Aufruf an eine breite Öffentlichkeit können Projekte frühzeitig Resonanz testen, ihre Community aufbauen und wertvolles Feedback erhalten.

Ein Beispiel für ein öffentliches Programm, das diese Wirkung gezielt unterstützt, ist Social Mission Possible vom Starthaus Bremen: Hier werden sozial-ökologische Projekte nicht nur bei der Kampagnenplanung begleitet, sondern durch ein öffentlich finanziertes Matching-Programm zusätzlich gefördert.

Ideenwettbewerb

Ideenwettbewerbe sind ein Sprungbrett für kreative Projekte, die gesellschaftliche Herausforderungen auf innovative Weise lösen wollen. Neben finanzieller Unterstützung bieten sie wertvolle Netzwerke, Sichtbarkeit und Zugang zu Partner:innen.

Ein Beispiel ist der Social Impact Award (SIA), ein international anerkannter Wettbewerb für sozialunternehmerische Projekte. Die fünf überzeugendsten Ideen erhalten nicht nur eine Anschubfinanzierung von 3.000 Euro, sondern auch Zugang zum jährlichen SIA Summit – einem internationalen Austauschforum für aufstrebende Sozialunternehmer:innen.

Inkubationsprogramme

Inkubationsprogramme unterstützen Soziale Innovationen in der frühen Entwicklungsphase von der ersten Idee bis zum testbaren Konzept. Sie bieten strukturierte Begleitung, individuelles Coaching, Zugang zu Netzwerken sowie praktische Ressourcen wie kostenlose Coworking-Plätze oder Beratung. Auch wenn nicht immer eine direkte finanzielle Förderung erfolgt, profitieren Teilnehmende von geldwerten Vorteilen, die den Einstieg erheblich erleichtern.

Ein Beispiel ist der Munich Impact Incubator, ein Programm der Münchner Wirtschaftsförderung, das gemeinwohlorientierte Gründungsvorhaben unterstützt. Angesprochen sind Sozialunternehmer:innen mit Ideen für soziale oder ökologische Innovationen, die nachhaltige Wirkung entfalten wollen. Über fünf Monate hinweg erhalten die Teilnehmenden gezielte Unterstützung durch Workshops, Coaching und Netzwerkformate.

Family & Friends

In der allerersten Phase einer Gründung, wenn es noch keine belastbaren Umsätze oder Sicherheiten gibt, kommen oft Familie, Freund:innen und enge Bekannte als erste Kapitalgeber:innen infrage. Diese Finanzierungen basieren vor allem auf Vertrauen und können als private Darlehen, Beteiligungen oder Schenkungen ausgestaltet sein. Sie helfen, erste Entwicklungsschritte und Prototypen zu finanzieren, bevor formelle Fördermittel oder Investitionen verfügbar sind.

Gründungs- & Aufbauphase

Investments durch Business Angels

Investments durch Business Angels bieten gemeinwohlorientierten Unternehmen in der Gründungs- und Aufbauphase nicht nur Kapital, sondern auch strategische Begleitung, unternehmerisches Know-how und Zugang zu relevanten Netzwerken. Gerade für wirkungsorientierte Startups kann diese Kombination entscheidend sein, um ihre Idee zur Marktreife zu bringen.

In vielen Fällen erfolgen die Investments in Form von Eigenkapital, das Unternehmen nicht unmittelbar zurückzahlen müssen. Dies ermöglicht Wachstum ohne laufende Tilgung, bringt aber oft die Abgabe von Stimmrechten oder Mitsprache bei strategischen Entscheidungen mit sich. Einige Fonds setzen zusätzlich auf mezzanine Instrumente, die zwischen Eigen- und Fremdkapital liegen und flexiblere Konditionen bieten.

Plattformen wie betterventures.io oder brafe.space unterstützen gezielt bei der Vernetzung mit passenden Investor:innen. Während betterventures wirkungsorientierte Startups mit Business Angels und Impact-Investor:innen zusammenbringt und sie durch Peer-Learning-Formate begleitet, hilft brafe.space sozialen Unternehmen dabei, gezielt nach Unterstützer:innen mit Gemeinwohlfokus zu suchen – für eine Finanzierung, die zu ihren Werten passt.

Projektbezogene Fördermittel öffentlicher Stellen

Projektbezogene Fördermittel öffentlicher Stellen bieten gemeinwohlorientierten Unternehmen sowohl in der Gründungs- als auch in der Wachstumsphase wichtige Unterstützung. Zuschüsse und projektbezogene Mittel helfen dabei, innovative Ideen umzusetzen und systemische Veränderungen voranzutreiben.

Beispiele sind auf Bundesebene das Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP) und auf Landesebene das Berliner Programm Lokale Förderung sozialer Integration und Innovation (LSI) der IBB. Beide Programme unterstützen Vorhaben, die nicht zwingend technologiebasiert sind – etwa kulturelle, kreativwirtschaftliche oder sozial ausgerichtete Projekte.

Mikrokredite

Mikrokredite bieten gemeinwohlorientierten Unternehmen in der Gründungs- und Aufbauphase schnelle und unkomplizierte Finanzierungsoptionen. Sie eignen sich besonders für Projekte, die zunächst nur geringe Investitionen benötigen, um erste Schritte zur Marktreife zu gehen oder innovative Ideen umzusetzen.

Ein Beispiel ist der Mikrokreditfonds Deutschland des BMWE. Über diesen Fonds erhalten junge Unternehmen Kredite bis zu 25.000 Euro. Der Zugang ist besonders für gemeinwohlorientierte Gründer:innen attraktiv, da die Kreditvergabe durch akkreditierte Mikrofinanzinstitute erfolgt, die persönliche Beratung und Begleitung bieten.

Investments durch Impactfonds

Investments durch Impactfonds bieten gemeinwohlorientierten Unternehmen in der Gründungs- und Aufbauphase Zugang zu Kapital, das nicht nur finanzielle Rendite, sondern vor allem soziale und ökologische Wirkung erzielen soll. Sie unterstützen innovative Geschäftsmodelle, die auf nachhaltige Problemlösungen abzielen, und begleiten die Unternehmen oft auch strategisch.

In vielen Fällen erfolgen die Investments in Form von Eigenkapital, das Unternehmen nicht unmittelbar zurückzahlen müssen. Dies ermöglicht Wachstum ohne laufende Tilgung, bringt aber oft die Abgabe von Stimmrechten oder Mitsprache bei strategischen Entscheidungen mit sich. Einige Fonds setzen zusätzlich auf mezzanine Instrumente (bspw. Nachrangdarlehen), die zwischen Eigen- und Fremdkapital liegen und flexiblere Konditionen bieten.

Ein Beispiel für wirkungsorientierte Finanzierungsansätze ist der European Social Innovation and Impact Fund (ESIIF) von FASE, der öffentliches Kapital aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) mit privatem Kapital kombiniert, um Sozialunternehmen in Deutschland mit Beteiligungs- und Wachstumskapital zu unterstützen. Ergänzend zeigt der Impactfonds BonVenture, wie rein privat finanzierte Fonds gezielt in wirkungsorientierte Geschäftsmodelle investieren können. BonVenture stellt Gemeinwohlorientierte Unternehmen seit über 20 Jahren Eigen- und Mezzaninekapital bereit und begleitet sie strategisch mit klarem Fokus auf Wirkung.

Crowdinvesting

Crowdinvesting bietet gemeinwohlorientierten Unternehmen in der Gründungsphase sowie der Wachstumsphase eine innovative Finanzierungsform. Über digitale Plattformen können sie Kapital von einer Vielzahl an Investor:innen einsammeln, die nicht nur finanzielle Rendite, sondern auch gesellschaftliche Wirkung anstreben. Crowdinvesting ermöglicht so nicht nur den Ausbau sozial-innovativer Geschäftsmodelle, sondern stärkt zugleich die Verbundenheit zu einer engagierten Community. Ein Beispiel ist die Plattform GLS Crowd, auf der gemeinnützige Organisationen Investitionen von Privatpersonen erhalten können. Die Investor:innen profitieren von attraktiven Konditionen, während die Unternehmen ihre Wachstumsziele realisieren.

Darlehen von Förderbanken

Darlehen von Förderbanken bieten gemeinwohlorientierten Unternehmen in der Gründungs- und Wachstumsphase attraktive Finanzierungsmöglichkeiten – mit vergünstigten Zinssätzen, tilgungsfreien Anlaufjahren und teilweise Haftungsfreistellungen. So lassen sich wirkungsorientierte Geschäftsmodelle auch ohne Exit-Strategie solide weiterentwickeln.

Ein Beispiel ist das KfW Startgeld, das Gründer:innen und junge Unternehmen mit bis zu 125.000 Euro für Investitionen und Betriebsmittel unterstützt. Eine bis zu 80 %ige Haftungsfreistellung erleichtert den Kreditzugang auch für Sozialunternehmen.

Ein weiteres Beispiel auf Landesebene ist NRW.BANK.Invest Zukunft. Das Programm fördert Investitionen von KMU und Sozialunternehmen in Nordrhein-Westfalen – besonders zinsgünstig, wenn ökologische Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Fachkräftesicherung im Fokus stehen.

Genossenschaften

Genossenschaften haben aufgrund ihrer Rechtsform eine besondere Vielfalt, Freiheit und Privilegien in der Gestaltung in ihrer Finanzierung. Die Aufnahme von Eigenkapital erfolgt beispielsweise ohne Gang zum Notar durch die Aufnahme von Mitgliedern – besonders relevant in der Gründungs- und Wachstumsphase.

Mehr Infos zur genossenschaftsspezifischen Finanzierung finden Sie auf der Seite von GenoDigital.

Wachstumsphase

Kreditfinanzierung

In der Wachstumsphase bieten Kreditfinanzierung (insbesondere von Geschäftsbanken) gemeinwohlorientierten Unternehmen eine wertvolle Möglichkeit, ihr Wachstum zu finanzieren. Sie können zur Vorfinanzierung von Aufträgen, dem Ausbau von Kapazitäten oder zur Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebs genutzt werden. Dabei ist jedoch häufig die Stellung geeigneter Sicherheiten erforderlich, was für Sozialunternehmen herausfordernd sein kann.

Ein Beispiel ist die GLS Bank, die gezielt Kredite an sozial-ökologische Unternehmen vergibt – etwa zur Finanzierung von Betriebsmitteln, Investitionen oder Liquiditätsengpässen. Im Zentrum steht dabei nicht nur die wirtschaftliche Tragfähigkeit, sondern auch die gesellschaftliche Wirkung der Vorhaben. Die GLS Bank bewertet neben klassischen Bonitätskriterien auch den sozialen und ökologischen Impact und stellt ihre Finanzierung gezielt auf werteorientierte Geschäftsmodelle ab.

Gemeinnützige sozial-innovative Organisationen

Vorgründungsphase

Crowdfunding

Crowdfunding ermöglicht es sozial-ökologisch motivierten Projekten, finanzielle Unterstützung direkt aus der Gesellschaft zu mobilisieren. Es bietet nicht nur eine Finanzierungsquelle, sondern auch eine Plattform, um Aufmerksamkeit zu gewinnen, Unterstützer:innen einzubinden und erste Umsetzungsschritte zu realisieren.

Ein bekanntes Beispiel ist die Plattform betterplace, auf der Initiativen und Organisationen ihre Projekte vorstellen und Spenden sammeln können – transparent, einfach und direkt für den guten Zweck.

Ideenwettbewerbe

Ideenwettbewerbe bieten eine Plattform, um kreative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden und weiterzuentwickeln. Teilnehmende erhalten nicht nur Anerkennung, sondern oft auch finanzielle Unterstützung, Coaching und wertvolle Vernetzungsmöglichkeiten.

Ein herausragendes Beispiel ist der Ideenwettbewerb Gesellschaft der Innovationen“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). Aus über 1.000 eingereichten Vorschlägen wurden 19 für eine weitere Förderung ausgewählt. Die Gewinner:innen erhalten bis zu 175.000 Euro als Zuwendung und können in bis zu 12 Monaten ihre Sozialen Ideen für einen nachhaltigen Praxistransfer weiterentwickeln.

Gründungsstipendien

Gründungsstipendien bieten sozial-innovativen Projekten die Möglichkeit, sich auf die Professionalisierung ihrer Ideen zu konzentrieren. Sie verbinden finanzielle Unterstützung mit persönlichem Coaching und Zugang zu wertvollen Netzwerken.

Ein Beispiel ist das PEP-Stipendium von Ashoka Deutschland. Über ein Jahr hinweg erhalten Stipendiat:innen monatlich 1.200 Euro finanzielle Unterstützung, Zugang zu Weiterbildungen sowie individuelles Coaching und Mentoring durch Expert:innen von SAP. Zudem profitieren sie von der Mitgliedschaft in einer lebendigen Changemaker-Community, die den Austausch und die kollegiale Beratung fördert.

Stiftungsförderungen

Stiftungsförderungen bieten gemeinnützigen sozial-innovativen Organisationen in der Vorgründungsphase wichtige finanzielle Unterstützung, um erste Ideen zu entwickeln und auf den Weg zu bringen. Neben finanziellen Zuschüssen bieten Stiftungen oft auch fachliche Begleitung, Zugang zu Netzwerken und Unterstützung bei der Sichtbarmachung der Projekte.

Ein Beispiel hierfür ist die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) mit ihrem Programm “initiativ!”. Dieses Programm richtet sich speziell an Projekte in der frühen Phase. “initiativ!” unterstützt diese mit finanziellen Mitteln und begleitet sie bei der Entwicklung ihrer Ideen.

Inkubationsprogramme

Inkubationsprogramme unterstützen Soziale Innovationen in der frühen Entwicklungsphase von der ersten Idee bis zum testbaren Konzept. Sie bieten strukturierte Begleitung, individuelles Coaching, Zugang zu Netzwerken sowie praktische Ressourcen wie kostenlose Coworking-Plätze oder Beratung. Auch wenn nicht immer eine direkte finanzielle Förderung erfolgt, profitieren Teilnehmende von geldwerten Vorteilen, die den Einstieg erheblich erleichtern.

Ein Beispiel ist das Programm Sozialstarter-Programm des Grünhofs in Freiburg. Es richtet sich an engagierte Menschen, die gesellschaftliche Herausforderungen mit innovativen Ansätzen lösen möchten. Über vier Monate erhalten sie fachliche Begleitung, werden Teil einer aktiven Community und bekommen Zugang zu Räumen, Workshops und individuellem Mentoring – bis hin zur konkreten Umsetzung eines ersten Prototyps.

Family & Friends

In der allerersten Phase einer Gründung, wenn es noch keine belastbaren Umsätze oder Sicherheiten gibt, kommen oft Familie, Freund:innen und enge Bekannte als erste Kapitalgeber:innen infrage. Diese Finanzierungen basieren vor allem auf Vertrauen und können als private Darlehen, Beteiligungen oder Schenkungen ausgestaltet sein. Sie helfen, erste Entwicklungsschritte und Prototypen zu finanzieren, bevor formelle Fördermittel oder Investitionen verfügbar sind.

Gründungs- & Aufbauphase

Mikrokredite

Mikrokredite bieten gemeinnützigen, sozial-innovativen Organisationen eine flexible Möglichkeit, finanzielle Engpässe zu überwinden und ihre Projekte zu realisieren. Diese Kredite werden oft durch eine solidarische Gemeinschaft ermöglicht, bei der viele Einzelne mit kleinen Beträgen bürgen und so gemeinsam große Wirkung schaffen.

Ein Beispiel ist das GLS Bürgschaftsdarlehen, das gemeinnützige Organisationen unterstützt: Projekte erhalten den gesamten benötigten Kreditbetrag direkt ausgezahlt, während die Bürgschaft durch zahlreiche Unterstützer:innen getragen wird.

Projektbezogene Fördermittel öffentlicher Stellen

Projektbezogene Fördermittel öffentlicher Stellen unterstützen Sozialunternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Projekte, die zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen. Sie fördern sowohl die Erprobung neuer Ansätze als auch deren nachhaltige Verankerung in der Praxis.

Auf Bundesebene ist der DatiPilot ein relevantes Beispiel. Das Förderprogramm des BMFTR unterstützt den Aufbau von Transferstrukturen, durch die anwendungsorientiertes Wissen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen besser in die Praxis gelangt – etwa auch in den sozialen Sektor.

Ein Beispiel auf Landesebene ist #UpdateHamburg – ein Programm der Stadt Hamburg, das neue Ideen mit gesellschaftlichem Mehrwert schnell in die Umsetzung bringen soll und hilft, strukturelle Veränderungen anzustoßen.

Flexible Förderung durch Stiftungen

Stiftungen, die flexibel fördern, unterstützen gemeinnützige sozial-innovative Organisationen nicht nur finanziell, sondern auch strategisch. Sie setzen auf langfristige Partnerschaften, Beratung und flexible Finanzierungsmöglichkeiten, um wirkungsvolle Soziale Innovationen zu stärken.

Beispiel hierfür ist die Hans Weisser Stiftung. Beide Organisationen verfolgen bei ausgewählten Projekten einen langfristigen Ansatz: sie begleiten die Projekte in der Regel über mehrere Jahre hinweg auf ihrem Weg, unterstützen und beraten sie beim Aufbau von Strukturen, der Entwicklung von Geschäftsmodellen und der Vernetzung mit relevanten Akteuren.

Venture-philanthropische Förderungen

Venture-philanthropische Förderungen kombinieren finanzielle Unterstützung mit strategischer Begleitung, um die Wirkung sozial-innovativer Organisationen gezielt zu steigern. Venture Philanthropy in Deutschland adressiert überwiegend gemeinnützige sozial-innovative Organisationen mit starker Wachstumsorientierung. Im Gegensatz zu klassischer Projektförderung setzen sie auf einen unternehmerischen Ansatz: Kapital wird mit intensivem Sparring, Beratung und Netzwerkzugang verbunden, um Strukturen aufzubauen und Skalierung zu ermöglichen.

Ein Beispiel hierfür ist die Aqtivator gGmbH, die ausgewählte Organisationen mehrjährig begleitet, beim Aufbau von Wirkungsmessung und Geschäftsmodellen unterstützt und aktiv dabei hilft, weitere Förder- und Investitionspartner zu gewinnen.

Spenden

Spenden bieten besonders in der frühen Phase, in der klassische Finanzierungsquellen noch schwer zugänglich sind, eine entscheidende Starthilfe, um Pilotprojekte zu testen und Strukturen aufzubauen. Sie ermöglichen eine flexible Nutzung der Mittel und bieten die Freiheiten, ohne die Einschränkungen projektgebundener Förderungen zu agieren.

Ein Beispiel ist project bcause, das die Philanthropie in Deutschland radikal vereinfacht und digitalisiert. Über die Plattform können gemeinnützige Organisationen nicht nur einfach und transparent Spenden sammeln, sondern auch eigene Förderfonds einrichten – ganz ohne Bürokratie oder Stiftungskapital. Unterstützer:innen können gezielt, wirkungsorientiert und gemeinschaftlich soziale Projekte fördern. Gleichzeitig profitieren Initiativen von digitalen Tools, Netzwerken und Services, die ihre Kampagnen sichtbarer, skalierbarer und erfolgreicher machen.

Genossenschaften

Genossenschaften haben aufgrund ihrer Rechtsform eine besondere Vielfalt, Freiheit und Privilegien in der Gestaltung in ihrer Finanzierung. Die Aufnahme von Eigenkapital erfolgt beispielsweise ohne Gang zur Notarin bzw. zum Notar durch die Aufnahme von Mitgliedern – besonders relevant in der Gründungs- und Wachstumsphase.

Mehr Infos zur genossenschaftsspezifischen Finanzierung finden Sie auf der Seite von GenoDigital.

Wachstumsphase

Wirkungsbasierte Finanzierungsmodelle

Wirkungsbasierte Finanzierungsmodelle sind innovative Instrumente, die es gemeinnützigen Organisationen in der Wachstumsphase ermöglichen, ihre sozialen Projekte zu finanzieren und gleichzeitig ihre Wirkung zu maximieren. Anstatt traditioneller Förderprogramme, bei denen Mittel im Voraus vergeben werden, basieren sie auf dem Prinzip der Erfolgsabhängigkeit. Diese Struktur schafft einen starken Anreiz für alle Beteiligten, die soziale Wirkung des Projekts zu maximieren und somit einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Ein bekanntes Beispiel für einen Social Impact Bond (SIB) in Deutschland ist das Projekt im Landkreis Osnabrück, das sich auf die präventive Unterstützung von Familien mit sozialpädagogischem Hilfebedarf konzentrierte. Ziel war es, durch das Elterntraining „Triple P“ die Erziehungskompetenz frühzeitig zu stärken und so kostenintensive Hilfemaßnahmen langfristig zu reduzieren. Der Landkreis Osnabrück trat dabei als öffentlicher Auftraggeber auf, während die Kreissparkasse Bersenbrück als Investor fungierte. Die Durchführung des Programms übernahm der freie Jugendhilfeträger Lega S Jugendhilfe, und die Koordination des Projekts lag bei der gemeinnützigen Beratungsorganisation PHINEO gAG. Die Bertelsmann Stiftung begleitete das Vorhaben als fachliche Unterstützerin und finanzielle Förderpartnerin.

“Wirkungspartnerschaften” mit Stiftungen

Während Stiftungen in der Gründungsphase typischerweise projektbezogene Mittel bereitstellen, um eine Idee zu erproben und erste Strukturen aufzubauen, geht es in der Wachstumsphase um strategische Skalierung und Finanzierung nach erwiesener Wirkung. Hier setzen “Wirkungspartnerschaften” mit Stiftungen an: Sie entstehen, wenn Stiftungen nicht mehr nur als klassische Förderer agieren, sondern als strategische Partner, die gezielt Finanzierungslücken schließen und erreichte Wirkungen honorieren.

Ein Beispiel ist die Partnerschaft zwischen JOBLINGE und der Generali-Initiative The Human Safety Net, aus der der Outcome-First Apprenticeship Fund (OFAF) hervorgegangen ist. Der Fonds schließt gezielt Finanzierungslücken in der Arbeitsmarktintegration junger Geflüchteter – nicht durch pauschale Zuschüsse, sondern durch Prämienzahlungen für tatsächlich erreichte Vermittlungserfolge. So wird Wirkung sichtbar – und zugleich finanzierbar.

Mehr erfahren über das Praxisbeispiel von Joblinge und The Human Safety Net.

Förderpartnerschaften mit Unternehmen

Förderpartnerschaften mit Unternehmen bieten etablierteren, gemeinnützigen Organisationen nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch strategische Unterstützung und erhöhte Sichtbarkeit. Diese Art von Zusammenarbeit schafft eine Win-Win-Situation: Unternehmen können gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und ihre Markenwerte unterstreichen, während gemeinnützige Organisationen nachhaltige Ressourcen erhalten, um ihre Wirkung zu steigern und neue Angebote auszubauen.

Ein Beispiel hierfür ist die Kooperation zwischen Pampers und wellcome.

Regelgebundene öffentliche Finanzierung

Regelgebundene öffentliche Finanzierung kann für gemeinnützige Organisationen in der Wachstumsphase zu einer wichtigen Säule werden – insbesondere dann, wenn eine gewisse Organisationsgröße erreicht ist und Offenheit auf Seiten der Verwaltung besteht. Zwar haben viele sozial-innovative Initiativen anfangs Schwierigkeiten, an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen – etwa aufgrund strenger Vergabekriterien oder fehlender Planungssicherheit. Doch mit zunehmender Professionalisierung und partnerschaftlichem Austausch wird der Zugang zu dauerhaft angelegten Förderstrukturen möglich.

Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen JOBLINGE und Jobcentern in mehreren Bundesländern. Über Maßnahmen der Arbeitsförderung erhalten JOBLINGE-Standorte kontinuierlich Mittel zur Umsetzung ihrer Programme und können dadurch ihre Angebote verstetigen und weiter skalieren.

Entdecke Förderungen & Finanzierungen bundesweit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wandel der Arbeit sozialpartnerschaftlich gestalten: Weiter bilden und Gleichstellung fördern

- Fördergeber:Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Europäischer Sozialfond Plus

- Förderart:Zuschuss

- Fördergebiet:Bundesweit

rückenwind3 für Vielfalt, Wandel und Zukunftsfähigkeit in der Sozialwirtschaft

- Fördergeber:Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Europäischer Sozialfond Plus

- Förderart:Zuschuss

- Fördergebiet:Brandenburg, Bundesweit, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

Förderprogramm Digitalisierung

- Fördergeber:Stiftung der Deutschen Fernsehlotterie & des Deutschen Hilfswerks SdbR, Hamburg

- Fördergebiet:Bundesweit

Legal Starter Pack – Workshop Serie for Founders breaking social barriers – SEND e.V.

- Supportart:Qualifizierung, Online-Workshop Serie

- Fördergebiet:Berlin, Bundesweit

Prototype Fund

- Fördergeber:Bundesministierium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)

- Supportart:Beratung, Coaching, Vernetzung

- Förderart:Projektförderung / Vollfinanzierung, Zuschuss

- Fördergebiet:Bundesweit, Deutschland, International

Land.Heimat.Innovativ

- Fördergeber:Bundesministierum für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

- Förderart:Zuschuss

- Fördergebiet:Bundesweit

Finanzierungs- und Förderlandschaft

Soziale Innovationen benötigen passende Finanzierungs- und Förderoptionen. Dann können sie ihr Potenzial entfalten und große Probleme groß lösen. Was es dazu noch braucht und wo wir gerade stehen, sehen Sie hier.

Die Finanzierungs- & Förderlandschaft Sozialer Innovationen in Deutschland

Bei der praktischen Umsetzung von innovativen Ideen, die einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben, stoßen Innovator:innen häufig auf Herausforderungen, die den Prozess erschweren oder gar unmöglich machen. Denn um Soziale Innovationen zu entwickeln und zu skalieren, scheitert es noch zu häufig an der Finanzierung in wichtigen Entwicklungsphasen. Das bestätigen diverse Studien und Handlungsempfehlungen (siehe 2. unten).

Mit dem aktuellen Aufkommen von sozialen Innovationen und der Vielzahl an Projekten, die unsere Gesellschaft maßgeblich beeinflussen, besteht heute großes Potenzial diese Entwicklung zu fördern und vorhandene Förder- und Finanzierungsinstrumente innovativer und wirkungsorientierter zu gestalten. Dieses Potenzial wird auch im Rahmen der “Nationalen Strategie für Soziale Innovationen & Gemeinwohlorientierte Unternehmen” (Kapitel 5 und 6) anerkannt.

Parallel zu den Entwicklungen in Deutschland gibt es weltweit von staatlicher Seite geförderte Ansätze zur Stärkung des Sozialinnovations-Ökosystems und der Entwicklung von innovativen Finanzierungsansätzen. Zu den häufig zitierten Strategien, von denen wir in Deutschland lernen können, gehören Maßnahmen von Big Society Capital aus Großbritannien, Portugal Social Innovation aus Portugal sowie weitere spannende Initiativen aus Australien, Kanada, Frankreich, Dänemark oder Japan.

Studien & Handlungsempfehlungen

Hier finden Sie einen Überblick über relevante Studien sowie Handlungsempfehlungen zur Förderung und Finanzierung von Sozialen Innovationen.

Obwohl in den letzten Jahren eine Vielzahl Publikationen zur Finanzierung von Sozialen Innovationen veröffentlicht wurden, konzentriert sich die Studienlandschaft zumeist auf die Finanzierungsbedarfe von Sozialunternehmen. Die Frage nach der Finanzierung von Sozialen Innovationen innerhalb weiterer Strukturen, wie beispielsweise der Wohlfahrtsorganisationen oder im Hochschulkontext, bedarf weiterer Forschung sowie geeigneter Förder- und Finanzierungsinstrumente. Hier eine Auswahl an Studien zum Thema Finanzierung und Förderung Sozialer Innovationen:

- Finanzierung von Sozialen Innovationen – Internationale Vergleichsstudie (Centrum für soziale Investitionen und Innovationen (CSI) & SEND e.V.).

- Social enterprise finance market: Analysis and recommendations for delivery options (Europäische Kommission).

- Soziale Innovationen in den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege (Centrum für soziale Investitionen und Innovationen (CSI)).

- 4. Deutscher Social Entrepreneurship Monitor 2021/22. (SEND e. V.).

- Einblicke in das Ökosystem sozialer Innovation: Status Quo und aktuelle Trends (Technische Universität Dortmund, 2023)

Aufgrund der großen gesellschaftlichen Relevanz von Sozialen Innovationen, hat sich mittlerweile eine breite Unterstützung für das Themenfeld in Deutschland entwickelt. Diverse Initiativen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft haben in den letzten Jahren Handlungsempfehlungen an die Politik adressiert, um die Finanzierungssituation von Sozialen Innovationen zu verbessern.

Hier eine Auswahl an Positionspapieren und Handlungsempfehlungen zum Thema Förderung und Finanzierung Sozialer Innovationen:

- Finanzierung von Social Entrepreneurship (SEND e. V.).

- Impact Crowdfunding: Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung von wirkungsorientierten Sozialunternehmen (Fraunhofer IMW et al.).

- Positionspapier #01 – Impact Investing (Bundesinitiative Impact Investing).

- Soziale Innovationen – Ein Impulspapier für das Hightech Forum (Hightech Forum). Hightech-Forum (Hrsg.) (2021). zusammen. wachsen. gestalten.

- Shifting the Trillions – Ein nachhaltiges Finanzsystem für die Große Transformation -Empfehlungen des Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung (Sustainable Finance Beirat).